Thomas Thevenin et Justin Emery, géographes, prennent le pouls de la ville !

Parce que ce sont eux qui, avec vous, « font la Nuit », nous vous proposons une série de portraits de chercheur.e.s à retrouver le 29 septembre !

Et si la ville était un organisme vivant avec ses artères, ses globules rouges, ses organes et ses rythmes ? Des géographes et des informaticiens se sont associés pour créer une maquette (vivante ?) pour ausculter la circulation automobile d’un quartier. L’objectif ? Mieux respirer ! Avec MarrakAir, Thomas Thévenin, Professeur au département de géographie de l’Université de Bourgogne (laboratoire ThéMa) et Justin Emery, post-doctorant, prennent le pouls de la ville !

En ville, le trafic routier est l’une des principales sources des émissions de polluants. Le type de motorisation des véhicules, leurs vitesses de déplacements, les restrictions de voies, ainsi que les normes environnementales jouent sur la qualité de l’air que nous respirons en ville. Mais est-il possible de représenter le trafic routier et ses pollutions sous la forme d’un laboratoire numérique?

Impossible de prendre le pouls de la ville?

La multitude de capteurs (comptages, GPS, smartphones…) disséminés dans la ville fournissent l’opportunité de relever les pulsations du trafic routier au cours d’une journée. Le trafic routier s’apparente à un flux sanguin, où le déplacement des véhicules est assuré et porté, au même titre que par les artères, par les infrastructures de transport, tandis que les véhicules jouent le rôle de globules rouges permettant d’alimenter nos organes (les lieux d’activités et de loisirs) en substances qui peuvent alors être des individus ou des marchandises. Sans route, et inversement sans véhicules, il ne peut donc y avoir de trafic routier.

La multitude de capteurs (comptages, GPS, smartphones…) disséminés dans la ville fournissent l’opportunité de relever les pulsations du trafic routier au cours d’une journée. Le trafic routier s’apparente à un flux sanguin, où le déplacement des véhicules est assuré et porté, au même titre que par les artères, par les infrastructures de transport, tandis que les véhicules jouent le rôle de globules rouges permettant d’alimenter nos organes (les lieux d’activités et de loisirs) en substances qui peuvent alors être des individus ou des marchandises. Sans route, et inversement sans véhicules, il ne peut donc y avoir de trafic routier.

À cette machine cardiaque, il manque un élément essentiel qui est son cœur, c’est-à-dire la machine qui permet de faire circuler, rythmer et pulser les véhicules dans l’espace urbain. Ce dernier élément, qui assure la circulation routière est en très grande partie supportée par nos activités et nos déplacements entre différents espaces (domicile, travail, loisir…) qui sont à l’origine des différents mouvements de la ville.

MarrakAir, la ville sous électrodes

MarrakAir, la ville sous électrodes

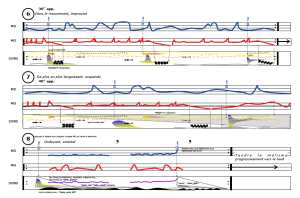

Pour relever le défi des dynamiques du trafic routier, il est possible d’observer les pulsations cardiaques d’un patient (la ville) par l’intermédiaire des électrodes (capteurs de comptages) disséminées dans la ville pour ensuite observer les impacts des véhicules sur l’air que nous respirons. Il est ainsi possible de placer la ville sous électrodes, nous donnant alors la possibilité de mieux représenter la dynamique du trafic routier. MarrakAir est un démonstrateur qui propose, à l’aide d’une tablette, d’interagir avec une maquette en 3D animée du quartier de Queliz à Marrakech. Ce laboratoire virtuel rend possible une modélisation de l’espace urbain afin de mieux observer les impacts environnementaux de différents types de véhicules (diesel/essence, scooter/automobile…) sur la qualité de l’airurbaine.

Impossible d’améliorer la qualité de l’air en observant la circulation routière ? Quels sont les effets des véhicules diesel sur l’environnement urbain ? Les deux-roues polluent-il plus que les automobiles ? Où se localisent les émissions les plus importantes sur les routes ? …

À vous de jouer pour avoir des réponses à ces questions à la Nuit des Chercheur.es de Dijon le 29 septembre 2017, à la Maison des Sciences de l’Homme (MSH) de 18 h à 22 h.

Xavier Delfosse est astronome à l’

Xavier Delfosse est astronome à l’ Le grand défi qui intéresse également les astrophysiciens est de savoir s’il pourrait y avoir de l’eau sur ces exoplanètes, donc des atmosphères favorables à la vie. L’étape suivante sera de chercher des signes de « vie » en détectant des « biomarqueurs » dans les atmosphères des ces planètes. Mais est-ce que les réactions chimiques sont les mêmes sur ces planètes que sur la Terre? Autrement dit, faut-il détecter les mêmes « biomarqueurs » ? Xavier Delfosse n’en est pas sûr, même s’il a du mal à imaginer d’autres formes de vie.

Le grand défi qui intéresse également les astrophysiciens est de savoir s’il pourrait y avoir de l’eau sur ces exoplanètes, donc des atmosphères favorables à la vie. L’étape suivante sera de chercher des signes de « vie » en détectant des « biomarqueurs » dans les atmosphères des ces planètes. Mais est-ce que les réactions chimiques sont les mêmes sur ces planètes que sur la Terre? Autrement dit, faut-il détecter les mêmes « biomarqueurs » ? Xavier Delfosse n’en est pas sûr, même s’il a du mal à imaginer d’autres formes de vie.

Photo : Hergé/Moulinsart

Photo : Hergé/Moulinsart

C’est le défi de Jonhattan Vidal, archéologue au Centre archéologique européen de Bibracte. En plus de fouilles archéologiques, il utilise différentes techniques qui, combinées, permettent de compléter peu à peu la cartographie de Bibracte.

C’est le défi de Jonhattan Vidal, archéologue au Centre archéologique européen de Bibracte. En plus de fouilles archéologiques, il utilise différentes techniques qui, combinées, permettent de compléter peu à peu la cartographie de Bibracte.

En travaillant sur des lignées de cellules cancéreuses immortelles, et parmi elles les cellules HeLa, Gaëtan essaie de comprendre comment fonctionnent ces protéines HSP, et surtout comment elles peuvent être « inhibées » pour qu’un traitement anticancéreux fonctionne mieux. Et si ces expériences sont menées in vitro (en éprouvettes), les résultats intéressent beaucoup les médecins qui ont commencé à tester ces protocoles chez des patients.

En travaillant sur des lignées de cellules cancéreuses immortelles, et parmi elles les cellules HeLa, Gaëtan essaie de comprendre comment fonctionnent ces protéines HSP, et surtout comment elles peuvent être « inhibées » pour qu’un traitement anticancéreux fonctionne mieux. Et si ces expériences sont menées in vitro (en éprouvettes), les résultats intéressent beaucoup les médecins qui ont commencé à tester ces protocoles chez des patients.