Axe 1 : Identité et représentation politique

Depuis les années 1990s, les questions d’identité ont acquis une place de plus en plus prépondérante dans le débat public, regroupées sous le terme vaste d'identity politics.

D’un côté, les revendications issues des communautés marginalisées dont la voix se fait entendre dans les rues et en ligne (#MeToo, BLM,…) ont remis en cause la centralité des enjeux de classe pour les luttes progressistes, plaçant l’intersectionnalité au cœur de leurs combats.

De l’autre, les forces conservatrices et réactionnaires se sont lancées dans la guerre pour l’hégémonie culturelle en réhabilitant des signifiants identitaires traditionnels. Qu’il s’agisse de la nation, de la famille, de la religion ou bien encore de la masculinité, le backlash réactionnaire semble plus saillant que jamais.

Quel rôle occupe l’identité dans les débats politiques contemporains et comment s’articule-t-elle avec les autres enjeux ?

En parallèle, les sociétés occidentales sont traversées par une crise majeure de la représentation politique à la suite de décennies d’alternance sans changement entre libéralisme de gauche et de droite.

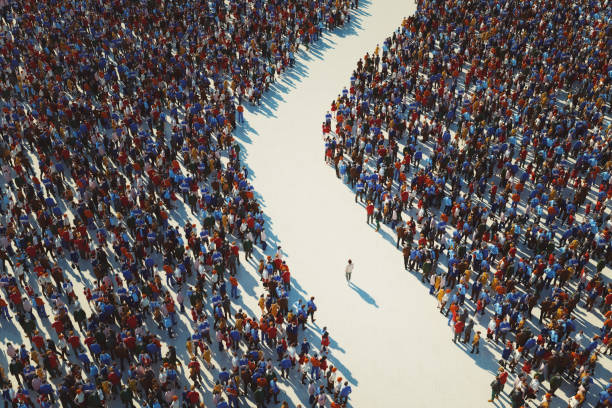

De l’apathie au dégagisme, les citoyen.ne.s se détournent des urnes et ne font plus confiance aux institutions politiques. De cette aspiration à la rupture émergent des méthodes alternatives de faire communauté qui jouent sur l’identification et la personnalisation du rapport au politique.

Le populisme, qui s’est imposé dans tout l’échiquier politique, constitue un des débouchés les plus visibles parmi les répertoires contestataires cherchant à réintroduire les enjeux d’incarnation dans la représentation politique.

À l’ère des contestations du libéralisme, quelles nouvelles formes de représentations politiques émergent des discours identitaires ?

Axe 2 : Identité et construction de l'altérité

Il n’y a pas d’affirmation de soi sans l’émergence, en creux, d’une altérité qui incarne ce que nous ne sommes pas. À l’heure où le rôle de l’identité dans le débat public demeure central, cette prémisse pose des questions fondamentales sur la façon dont cette altérité se construit et le rôle accordé à celles et ceux qui ne nous ressemblent pas.

Notablement, le tournant culturel de la pensée d’extrême droite a permis de contourner le racisme ouvert en parlant plutôt d’incompatibilités culturelles et de choc des civilisations. À cet égard, la figure de l’immigré reste donc le bouc émissaire d’une crispation identitaire qui se propage dans la société en se nourrissant d’animosité et de méfiance.

Quelle est la fonction des discours identitaires dans la montée de la xénophobie et quelle alternative lui opposer ?

Au-delà de la montée de la xénophobie, le rapport à l’altérité est un enjeu fondamental à travers toute la société. Les prises de conscience sur des enjeux comme le féminisme et le post-colonialisme ont fait émerger d’autres dichotomies : entre homme et femme, racisant et racisé, cis-hétéro et queer, et plus généralement dominé et dominant.

Face aux faiblesses du modèle universaliste battu en brèche par ses contradictions, repenser ces rapports d’altérité paraît nécessaire pour éviter une polarisation qui ne permet plus la coexistence apaisée. Négocier le tournant entre agonisme et antagonisme paraît fondamental pour appréhender le rôle croissant de la conflictualité dans nos sociétés

Dans des sociétés structurées par les rapports de domination, quel est le rôle de l’identité pour repenser un rapport sain à l’altérité ?

Axe 3 : Identité et médias numériques

La révolution numérique n’a pas seulement bouleversé notre rapport aux autres, elle a fondamentalement changé la façon dont nous vivons et construisons notre propre identité.

En dématérialisant les processus de socialisation et en déterritorialisant l’accès à la culture, les réseaux sociaux ont permis aux individus de se forger une identité plus sophistiquée et personnalisée que jamais : plurielle, hétérogène et émancipée de ses anciens carcans.

Toutefois, les médias numériques ont paradoxalement renforcé les normes sociales et homogénéisé notre rapport collectif à la culture. Des codes de beauté occidentaux à l’omniprésence des industries culturelles dominantes, le numérique a-t-il remplacé une hégémonie par une autre ?

Quel est l’impact des médias numériques sur notre rapport à l’identité ?

Par ailleurs, l’ère de l’anonymat en ligne des années 90 a cédé place à une identité virtuelle sous la médiation des industries numériques (GAFAM) qui imposent une forme de continuité dans sa présence en ligne. Toutefois, si le contrôle sur son identité virtuelle se pose de façon différente que dans les interactions en personne, les internautes parviennent intuitivement à compartimenter les différentes strates de leur identité en ligne.

La question du temps croissant dédié aux activités en ligne, dans le cadre d’une expérience modérée par des algorithmes hyper-personnalisés, soulève cependant d’autres enjeux. En particulier, elle évoque la question de faire communauté malgré la fragmentation du rapport à soi et à autrui.

Quel contrôle avons-nous sur notre identité et les impressions que s’en font les autres à l’ère des médias numériques ?