Que deviennent les mots qu’on envoie sur la twittosphère ? Les messages ont-ils une vie après le web ?

Laurent Gautier, enseignant-chercheur en linguistique, a longtemps hésité entre les langues et l’histoire, mais ses bonnes notes en allemand au bac lui ont permis de trancher. En parallèle de l’enseignement, il exploite et analyse les mots et les discours.

Laurent Gautier, enseignant-chercheur en linguistique, a longtemps hésité entre les langues et l’histoire, mais ses bonnes notes en allemand au bac lui ont permis de trancher. En parallèle de l’enseignement, il exploite et analyse les mots et les discours.

Dans une région viticole, il s’est logiquement intéressé au langage du monde du vin, ce qui le conduit aujourd’hui à travailler avec des professionnels du secteur en France et en Europe : « Je me penche sur l’adéquation entre ce que les gens ressentent quand ils se représentent ou dégustent du vin et les mots qu’ils utilisent pour le traduire. On retrouve un vocabulaire propre à chacun. »

Mais cet expert des lexiques ne s’est pas limité à l’univers du vin : il s’est intéressé à de nouvelles pratiques autour du langage. Accompagné d’une équipe de chercheurs de l’ADN (Archives – Documentation – Numérisation), le linguiste a décortiqué les mots que les hommes politiques n’ont cessés de tweeter pendant les élections européennes. Et après les élus, au tour des tweets du grand public d’être passé au crible ! En s’emparant de ces données, Laurent Gautier constitue le Big Data, à découvrir pendant la 10e Nuit Européenne des Chercheurs. Il possède en effet les clés de langage pour analyser les tweets de nos hommes politiques… et expliquer comment faire le buzz en quelques mots !

Un expérience interactive vous révèlera le 25 septembre les secrets des tweets

Faites l’expérience du buzz pendant la Nuit des Chercheurs : tous à vos tweets !

#NuitChercheurs

Aurélia Bugaiska et Patrick Bonin sont enseignant-chercheurs en psychologie cognitive. L’une travaille sur la mémoire et le vieillissement. L’autre, étudie le langage et la production des mots. Ensemble, ils souhaitent réaliser le projet de comprendre le fonctionnement de la mémoire à travers l’évolution. Cette thématique, principalement nord-américaine, est très rarement étudiée en Europe. « Nous sommes les deux seuls universitaires en France à travailler sur la mémoire adaptative », se réjouit Aurélia.

Aurélia Bugaiska et Patrick Bonin sont enseignant-chercheurs en psychologie cognitive. L’une travaille sur la mémoire et le vieillissement. L’autre, étudie le langage et la production des mots. Ensemble, ils souhaitent réaliser le projet de comprendre le fonctionnement de la mémoire à travers l’évolution. Cette thématique, principalement nord-américaine, est très rarement étudiée en Europe. « Nous sommes les deux seuls universitaires en France à travailler sur la mémoire adaptative », se réjouit Aurélia.

Ils ont plutôt 30 ans, sont souvent pères de famille, en général syndiqués et n’ont jamais tenu une arme pour la plupart. Pourtant, animés par un idéal antifasciste, ces civils venus du monde entier (Canada, Australie, Afrique, France…) vont constituer les « brigades internationales » et apprendre la lutte armée en Espagne. Sur place, le dépaysement sera total : découvrir un nouveau pays, apprendre la guérilla, combattre avec des compagnons aux nationalités multiples, être confronté à l’horreur, jusqu’à connaître le traumatisme de la défaite. En 1938, les brigades internationales seront rapatriées. L’adieu à l’Espagne restera en chacun d’eux comme une plaie ouverte. Mais quelques années plus tard, une grande majorité de ces brigadistes réinvestira ce savoir-faire militaire en devenant résistant entre 1940 et 1944 ainsi que de nombreux Espagnols qui ont fuit la dictature et trouvé refuge en France.

Ils ont plutôt 30 ans, sont souvent pères de famille, en général syndiqués et n’ont jamais tenu une arme pour la plupart. Pourtant, animés par un idéal antifasciste, ces civils venus du monde entier (Canada, Australie, Afrique, France…) vont constituer les « brigades internationales » et apprendre la lutte armée en Espagne. Sur place, le dépaysement sera total : découvrir un nouveau pays, apprendre la guérilla, combattre avec des compagnons aux nationalités multiples, être confronté à l’horreur, jusqu’à connaître le traumatisme de la défaite. En 1938, les brigades internationales seront rapatriées. L’adieu à l’Espagne restera en chacun d’eux comme une plaie ouverte. Mais quelques années plus tard, une grande majorité de ces brigadistes réinvestira ce savoir-faire militaire en devenant résistant entre 1940 et 1944 ainsi que de nombreux Espagnols qui ont fuit la dictature et trouvé refuge en France.

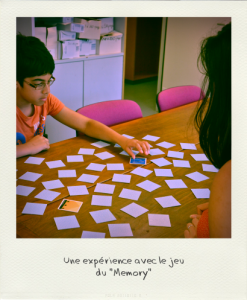

Les scientifiques ont remarqué que les enfants de 6-7 ans mémorisent moins bien les images que les adultes. Qu’ils se souviennent moins bien des lieux aussi… Et pourtant, paradoxe ! Ils défient les parents au Memory, jeu de mémoire visuel et spatial. Comment est-ce possible ? Les enfants ont-ils des « trucs » ? Pour le savoir, venez rencontrer Bob French, chercheur, lors de la prochaine Nuit Européenne des Chercheurs.

Les scientifiques ont remarqué que les enfants de 6-7 ans mémorisent moins bien les images que les adultes. Qu’ils se souviennent moins bien des lieux aussi… Et pourtant, paradoxe ! Ils défient les parents au Memory, jeu de mémoire visuel et spatial. Comment est-ce possible ? Les enfants ont-ils des « trucs » ? Pour le savoir, venez rencontrer Bob French, chercheur, lors de la prochaine Nuit Européenne des Chercheurs.